|

TRES CASTROS

SERRANOS

Jesús CÁMARA OLALLA

Ignacio RUIZ VÉLEZ

Durante los siglos

VI al IV a.C el pueblo

celta de los pelendones ocupó por primera vez de forma estable y

organizada el territorio de la Sierra burgalesa-soriana. Esta gente,

según la tesis de Martín Almagro Basch (La invasión céltica en

España) llegó de los Campos de Urnas de Cataluña a través del Valle

del Ebro. Para el investigador Blas Taracena Aguirre lo típico de este

pueblo es que vivía en castros con una

superficie cercana a una hectárea.

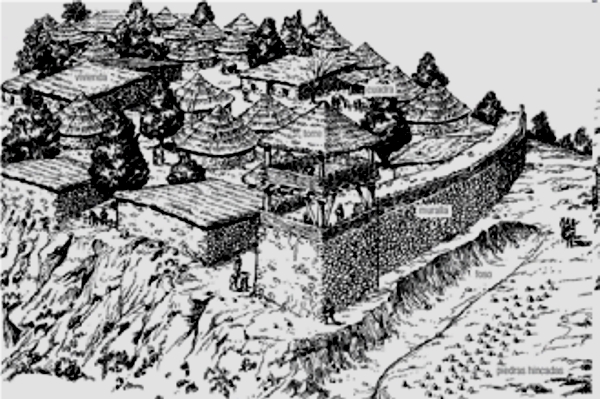

Los castros eran recintos fortificados

artificiales que se emplazaban en lugares naturales elevados y

estratégicos con buenas condiciones defensivas naturales, a ser

posible inaccesibles por alguno de sus flancos aprovechando escarpes

rocosos, a veces enmarcados por ríos y arroyos. Se completaba la defensa

con la muralla. Esta se construía con piedras de mediano y pequeño tamaño,

trabajadas por la cara exterior y colocadas sin ningún tipo de argamasa.

Su estructura era: dos paramentos verticales paralelos o de sección

trapezoidal con relleno de tierra y piedra sin ningún orden. Su grosor

oscilarían entre 2 y 3,5 m, llegando a alcanzar alturas en torno a los 3

m. Se remataría con un parapeto o empalizada de

madera, que protegía, posiblemente, el paseo de ronda.

Las puertas eran simples interrupciones en el trazado de la

muralla situadas, a vece, en uno de los extremos junto a un cortado.

El dominio de la metalurgia de bronce y de

hierro los llevó a trabajar con herramientas de hierro la roca arenisca

para la consecución de piedras de la muralla a la que dedicaron

larguísimas jornadas de trabajo comunitario. Las canteras estarían en el

mismo asentamiento del castro.

En la elección del emplazamiento de un hábitat pudieron intervenir

diversos factores, primando las posibilidades defensivas. El

aprovechamiento de los recursos naturales fue muy importante (ganadería,

agricultura, minería, etc.) en función de la distancia al poblado (isócrona

de una hora). Además, también incidía las posibilidades estratégicas del

lugar, con especial incidencia en el

abastecimiento de agua, subsanado por la proximidad de cursos de agua o de

fuentes. Los guerreros pelendones apostados en lugares altos vigilaban el

valle ante posibles incursiones. Una de las razones de su

fortificación sería hacer frente a las expediciones bélicas y de saqueo.

Pero el gran problema de los pelendones surgirá de sus vecinos

territoriales arévacos de la zona soriana, quienes impondrán su hegemonía

y los arrinconarán hacia las zonas montañosas del Sistema Ibérico.

|

|

|

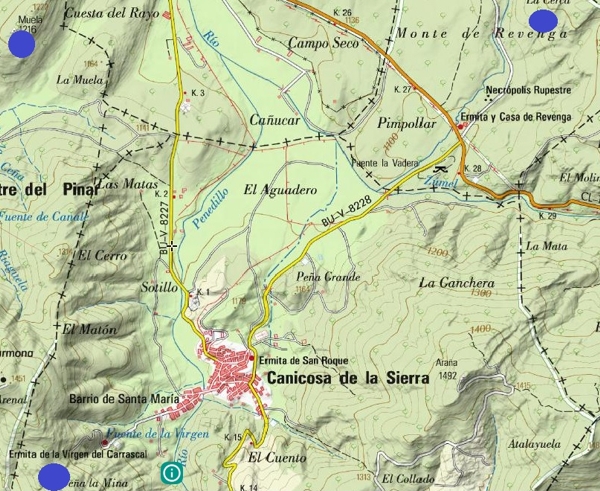

Los círculos señalan la ubicación de

los tres castros |

En el entorno de Canicosa de la Sierra existen

presumiblemente tres castros: Peña la Mina en Canicosa de la

Sierra, La Cerca en el comunero de Revenga y La Muela en

Vilviestre del Pinar. A diferencia de los sorianos están rodeados de

bosque con lo que no cumplirían la función de hacerlos visibles desde una

zona amplia, marcando así la propiedad del territorio, sino de

camuflarlos. El de la Muela de Vilviestre es prácticamente invisible desde

el río Arlanza. Ni están rodeados en algunos sectores

de piedras hincadas como defensa contra la caballería. Conforman los tres un triángulo con las

siguientes distancias entre ellos:

|

La Mina – La Muela |

La Muela – La Cerca |

La Cerca – La Mina |

|

4,5 km |

5 km |

6,5 km |

Como se describe a continuación lo que queda de

los tres castros son los derrumbes de las piedras de la muralla. Como no

se han excavado no se tienen restos de cerámica, restos metálicos…

elementos importantes para su datación científica exacta.

1. Castro

de Peña la Mina, Canicosa de la Sierra.

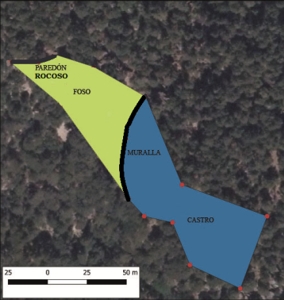

Ocupa la cumbre del

afloramiento de areniscas a 1.395 m de altitud. Al sur de la altura

discurre el río Rinieblas y por el este, el río Penedillo.

Los lados norte, este y sur están definidos

por potentes escarpes de areniscas haciendo el acceso muy dificultoso. Los

únicos restos del castro están definidos por un apilamiento de bloques de

piedra de tamaño mediano y grande que oscila entre 3 y 5 metros de

anchura, 1,20 m de altura en la sección central y una longitud total de 75

m. interrumpidos por unas rocas naturales de gran tamaño Estos restos

conformarían la muralla, que por la cantidad de piedra existente

(cubicación del derrumbe) no tendría una altura superior a 2 m. Al este de

esta se situaría el poblado con una planta más o menos rectangular, plana

y horizontal interrumpida por rocas en la parte central. La superficie de

ubicación del mismo es de 4200 m2. El número de familias o

“viviendas” sería muy reducido. El acceso al poblado se haría por la zona

sur del presumible foso natural. En la muralla se percibe un portillo en

la parte más baja que puede hacernos creer que se tratase de una puerta.

Más bien pueda tratarse de un hueco reciente producido por el arrastre de

los pinos. Aventuramos que la puerta estaría en el extremo norte del

sector sur de la muralla, pegada a la roca que delimita los dos tramos de

muralla.

|

|

|

|

Plano del castro de Peña

la Mina

J.

R. Gómez Cámara |

Derrumbe de la muralla de

Peña la Mina |

La densa capa herbácea y arbórea impide

prospección visual. No han aparecido restos cerámicos o de otra índole.

2. Castro de la Muela, de

Vilviestre del Pinar.

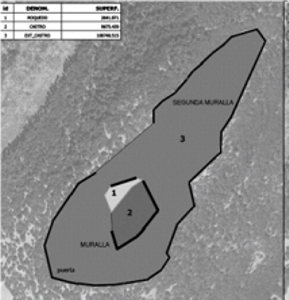

Es un cerro testigo

donde se ubica un vértice geodésico que marca una altura de 1.216 m. Al

norte discurre el río Arlanza. Una superficie plana ocupa su máxima

altura. Curiosamente la mayor extensión del supuesto castro se corresponde

con una calva porque es el único sector donde no hay restos de vegetación

arbórea cuando toda la muela está poblada de robles. Donde se encuentra el

vértice geodésico hay un roquedo de arenisca, que ocupa uno 2600 metros

cuadrados, constituido por distintos bloques de roca arenisca en el que

aparecen cazoletas grandes y medianas, muchas de ellas de origen natural,

aunque podría decirse que hay casos donde la acción humana no es ajena.

Serviría el roquedo de protección al poblado contra el viento norte.

En el lado sureste del roquedo arranca la

muralla que discurre hasta el sur en unos 70 m. girando progresivamente

hacia el oeste en unos 200 m. y después hacia el norte, aunque parece que

hubieran desaparecido los últimos 70 m. de ella. En este trayecto hay

pequeños afloramientos rocosos que interrumpen el trazado de la muralla

por ese sector sur. Cercaría la misma el recinto del poblado con una

superficie llana cercana a una hectárea con muy ligero basculamiento hacia

el sur. Adosados a la parte norte del roquedo se descubren 60 m. de

derrubios de la muralla. El derrumbe de la muralla en la parte mejor

conservada está en el este, siendo 3,30 m. su anchura.

El tercer recinto se dispone periféricamente a

los dos anteriores, a un nivel ligeramente inferior al segundo. Tiene una

extensión de 10 hectáreas. Su perímetro viene definido por la culminación

de La Muela definida por una sucesión de rocas de menor tamaño a modo de

defensa natural que se combinan con una segunda muralla (más bien sería

una antemuralla) de la que quedan menos restos que de la anterior;

a veces casi imperceptibles. Pudiera ser que este sector fuera aprovechado

para guardar el ganado.

|

|

|

|

Mapa con los sectores

del castro

J.

R. Gómez Cámara |

Una posible entrada al

castro |

En este recinto se encuentra un posible altar

celta ubicado en una peña de unos 4 metros de altura. El descubrimiento

del mismo se debió a Jesús Mediavilla M. En la parte superior tiene tres

cazoletas entre 60 y 90 cm de diámetro y entre 30 y 60 cm de profundidad.

La presencia de las tres cazoletas unidas por canalillos, muy común en

otros altares o santuarios celtas, nos

hacen pensar en su carácter ritual, así como un posible un canal más

grande que derramaría al suelo. A menos de 10

metros del altar se encuentran otras 5 cazoletas a una altura no superior

a metro y medio del suelo.

En el norte y en el noreste de este sector se

acumulan no menos de 10 de amontonamientos de piedra, circulares de unos 3

m de diámetro, sospechosos de que podrían corresponder a algún

enterramiento de tipo tumular, enterramientos típicos del Bronce

Final y de la Primera Edad del Hierro.

La escasez de bloques de piedra de las dos

murallas, en comparación con la existente en el de La Cerca, pudiera

deberse a que fueron reutilizadas, posiblemente, para delimitar mediante

un muro que se ve a pie de la Muela, el monte público de las fincas

privadas del municipio.

Los restos pétreos de las dos murallas, a

veces muy exiguos, el altar y los túmulos nos dan razones suficientes para

aventurar que estamos delante de un castro celta.

3. Castro de la Cerca, comunero

de Canicosa de la Sierra - Regumiel de la Sierra - Quintanar de la Sierra

Está situado a 1,2 km. al noreste de

la necrópolis de Revenga. Se sitúa en una plataforma cuasi rectangular de

330 x 134 m, cercano al río Torralba. Tiene una superficie

aproximada de 3,86 hectáreas. Por los lados sur y este le individualizan

grandes escarpes rocosos de una longitud de unos 400 m. y de una decena de

metros de altura. Al sur del escarpe es donde se encuentra, en un escalón

inferior, el conocido santuario altomedieval. Los otros lados aparecen

delimitados por una potente muralla de unos 364 m. de longitud, definida

por un gran apilamiento de piedras entre 6 y 7 m de anchura, alcanzando

una altura entre 1,50 y 1,60 m en su parte central.

En el lado norte, sobre todo en su mitad oriental, existe un foso de

sección en “V” de unos 5 m de ancho, que bien

pudiera ser fruto de la extracción de material con vistas a la realización

de diversas construcciones. En el norte

de la muralla se sitúa una entrada al castro en esviaje. En la esquina del

suroeste muere la muralla y aprovechando una gran fisura en la roca se

define la segunda puerta de acceso al castro.

El interior es muy plano con ligero basculamiento hacia el sur. Por la

densa cobertura herbácea y la presencia de robles es difícil encontrar

restos arqueológicos.

|

|

|

|

Situación del castro la

Cerca

J.

R. Gómez Cámara |

Roca-santuario con dos posibles

cazoletas |

En el extremo suroccidental del roquedo se

encuentran dos cazoletas de 70-80 cm de diámetro; en la parte central del

cortado, otras 3, una de ellas de 5 m. de diámetro. Podrían formar parte

del santuario.

Al norte de la muralla, y próximo a la puerta,

se halla un pequeño túmulo, que pudiera ser un enterramiento.

Este yacimiento es citado en numerosas ocasiones por la literatura

arqueológica planteando ciertas dudas

sobre su naturaleza pues aparece enmascarado por el santuario altomedieval

que se encuentra en la base del risco del lado sureste. Por lo que a

nosotros respecta, señalamos que no hay dudas sobre su pertenencia al

Bronce Final-Primera Edad del Hierro por la presencia de la muralla citada

y porque hemos creído ver dos santuarios sobre roca en el interior del

poblado; uno en el ángulo suroeste, junto a una de las puertas de entrada

y otro, justamente encima del risco donde está el santuario altomedieval

cuya presencia se entiende por la sacralización cristiana de un lugar

sagrado anterior. Julio Escalona Monge, en su tesis doctoral, indica que

hubo un poblado prerromano y Álvaro Rueda

señala también que hubo un hábitat prerromano.

Modo de vida de lo pelendones

Como no se han realizado excavaciones cabe

decir que en los castros de Peña la Mina y La Muela no se detectan restos

de construcciones domésticas. Se atisban algo en los pequeños hoyos del

interior del castro de La Cerca. Esto nos lleva a suponer que sus

viviendas eran simples cabañas. Los materiales de construcción los

proporcionaban el entorno: piedra, madera, ramas y bálago para el techado.

Las casas eran de planta circular situando en el centro en hogar. No había

división de espacios en su interior. El modo de vida de sus pobladores lo

relacionamo con lo investigado en los castros sorianos.

El aprovisionamiento de agua para el castro

de La Mina desde los ríos Rinieblas o Penedillo supondría salvar un

desnivel de 250 m. Para los habitantes de castro de La Muela bajar al río

Arlanza supondría descender 150 m. Para los de La Cerca, para beber el

agua del río Torralba descenderían sólo 90 m. Pero las condiciones

climáticas de aquellas épocas, con más lluvias, favorecían la abundancia

de manantiales en las laderas de los asentamientos de los castros de donde

se suministrarían los lugareños. El ganado se abastecía en los ríos,

charcas y en los distintos arroyos.

Desarrollaron los pelendones una

agricultura de subsistencia rudimentaria. Cultivarían los terrenos bajos

más inmediatos sembrando hortalizas, leguminosas y cereales de secano,

como trigo y cebada, para los animales y para la producción de cerveza (caelia).

Elaboraban el "pan de bellota" (como se demuestra en Numancia) con

la harina que producían en molinos de mano tras moler las bellotas de los

robles. Calentaban los alimentos con piedras calientes introducidas en los

recipientes de cocina, aunque esta observación la señala Estrabón para los

pueblos del norte.

|

|

|

Recreación del castro del Alto del Arenal de San Leonardo (Soria)

|

La ganadería sería su principal base

económica. Los animales domésticos documentados en los castros sorianos

eran principalmente ovejas, cerdos, cabras,

vacas, caballos y perros. De la ganadería obtendrían fundamentalmente los

productos lácteos. Además, aprovecharían toda una serie de recursos

que ofrece el entorno boscoso para la recolección de madera y frutos

silvestres. Las expediciones para robar ganado se realizarían fuera del

entorno de los tres castros.

Los pelendones de los tres castros tendrían contacto entre sí para

intercambiar productos mediante el trueque Y también tendrían relación

entre los jóvenes, dado el pequeño número de habitantes, para garantizar

la renovación genética.

Con la lana de

las ovejas elaboraban

el "sagum", capa impermeable al agua de lluvia con capucha que eran

sujetadas por fíbulas (imperdibles). La ganadería pasaría la noche bajo la

protección de la muralla del castro que era protegida simbólicamente por

unas esculturas de piedra, los verracos, como es el ejemplo del castro de

la Peña de Lara.

El tipo de sociedad de los castros sería de tipo tribal. La propiedad de

la tierra era colectiva. La familia será el eje vertebrador de estas

sociedades, pero entendida como familia extensa dentro de agrupaciones más

amplias llamadas gentilidades.

La religión de esas gentes tenía un carácter animista y los dioses, más

que representaciones humanas, eran símbolos de las fuerzas de la

naturaleza pues esas divinidades siempre están vinculadas a esas fuerzas.

Sin embargo, tenían divinidades organizadas en función de esas fuerzas

apareciendo tríadas muy importantes en el panteón céltico, lo cual

indicada cierto grado de desarrollo teológico. Teutatis, Taranis y Esus

era la tríada más importante entre los irlandeses o Teutatis, Belenos y

Belisana entre los Gales. Había dioses muy poderosos como Dagda, Lugh,

Sucellus o Cernunos, en todo el ámbito celta. Cernunos, con cuernos de

ciervo, aparece representado en cerámicas numantinas y Epona, diosa de los

caballos, era también muy importante en estas tierras. El dios Airón era

el dios de los muertos, del inframundo, del paso al más allá; de ahí la

famosa laguna de Poceirón de La Aldea del Pinar, lugar de paso al más allá

y donde Doña Lambra, del poema de Los Siete Infantes de Lara, se

suicida con un caballo blanco, en una versión del poema. En estas tierras

había unas diosas llamadas las “Matres” (Abascantis, Tendeiteris,

Munitucinae…) que eran divinidades menores.

Las

cazoletas de la Muela y de la Cerca tendrían algo que ver con el culto a

las divinidades.

Danzaban en luna llena, según nos dice Estrabón (Geographya, III,

3, 7 y 4, 16), al son de flautas, alrededor de una hoguera y a la puerta

de sus casas. Llevaban las cabezas de sus enemigos en combate aunque estos

casos eran muy contados. Las cabezas humanas que aparecen en las fíbulas

zoomorfas de caballo, bajo la cabeza del animal, representaban al alma de

su poseedor que se ponía bajo la protección de ese animal sagrado y

simbólico, representación de la diosa Epona.

Incineraban a sus muertos. Colocaban al cadáver sobre una pira de leña a

la que prendían fuego y recogían los huesos calcinados para enterrarlos en

un pequeño hoyo que eran señalado con una piedra clavada verticalmente

(estela funeraria) o si el enterramiento era comunal, se señalaba con un

montón de piedras. Dejaban comida y objetos en sus enterramientos como

ofrenda a los muertos. Si se trataba de guerreros, los exponían a los

buitres para que sus almas subieran más rápidamente a los cielos. En este

caso se refiere a guerreros muertos en combate, que era la muerte más

digna. Hay que tener en cuenta que también había ceremonias de las que no

han quedado restos como los cánticos, las danzas y los combates simbólicos

que acompañaban al funeral en honor al difunto.

Estas tierras del alto valle del Arlanza fueron muy importantes en la

Prehistoria y Protohistoria por su posición estratégica como zona de paso

entre al alto Arlanza y el alto Duero. Así se explican los asentamientos

en cuevas del Arlanza (La Ermita, Millán, La Mina, La Aceña), los dólmenes

(Cubillejo-Mazariegos, La Mina), los enterramientos tumulares neolíticos y

calcolíticos (Barbadillo del Mercado, Villaespasa) y los depósitos de

bronces del Bronce Final (Huerta de Arriba). Durante la Edad del Hierro y

la Romanización pasaban por estas tierras importantes vía de comunicación

hacia La Rioja, el valle del Arlanzón a la Bureba y, por el Arlanza al

Pisuerga y valle medio del Duero.

OBSÉRVESE:

Para

saber la posible densidad de poblamiento en los castros hay que conocer

las necrópolis con su número de tumbas y relacionar con la densidad del

poblado. Se han usado diversas fórmulas como la de Acsádi-Neméskeri, pero

que no podemos aplicar aquí porque no sabemos nada de las necrópolis.

BIBIOGRAFÍA INFORMATIVA:

BENGOECHEA MOLINERO A.,

2014, “Los castros de la serranía burgalesa. El inicio de una

jerarquización territorial de gran perduración”, en F. BURILLO, M.

CHORDÁ (edts.), VII Simposio sobre los Celtíberos. Nuevos hallazgos,

nuevas interpretaciones, Zaragoza, 113-122.

DÍAZ

MELÉNDEZ, Mario. La ocupación sistemática de la provincia de Soria: Los

castros sorianos de la Edad del Hierro.

GARCÍA-SOTO MATEOS Ernesto, DE LA ROSA MUNICIO Rafael, 1995,

“Consideraciones sobre el poblamiento de la ribera soriana del Duero

durante la Primera Edad del Hierro”, en Francisco BURILLO MOZOTA (coord.),

Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los celtíberos,

Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 83-92

.

JIMENO

MARTÍNEZ Alfredo, ARLEGUI SÁNCHEZ María, 1995, “El poblamiento en el Alto

Duero”, en Francisco BURILLO MOZOTA (coord.), Poblamiento Celtibérico.

III Simposio sobre los celtíberos, Institución Fernando el Católico,

Zaragoza, 93-126.

ROMERO CARNICERO Fernando,

1.991, “Los castros de la Edad del Hierro en el norte de la provincia de

Soria”, Studia Archaeologica, 80, Valladolid.

RUIZ

VÉLEZ, Ignacio, BOHIGAS ROLDÁN Ramón, BOURGON DE IZARRA Alfonso, 2014,

El patrón de poblamiento en las Loras burgalesas durante el Bronce Final y

la Primera Edad del Hierro, Institución Fernán González, Burgos.

RUIZ

VÉLEZ, Ignacio; CÁMARA OLALLA, Jesús; ABAD IZQUIERDO, Abilio. “El

poblamiento del Bronce Final y de la Primera Edad del Hierro en el alto

valle del Arlanza”. 2018, Boletín de la Institución Fernán

González, 256, Burgos, (en prensa).

SACRISTÁN

DE LAMA José David, 2007, La Edad del Hierro en la provincia de Burgos,

Diputación Provincial, Burgos.

Académico de la Institución Fernán González de

Burgos

Abásolo J. A.; García Rozas, R. 1980, Carta arqueológica de la

provincia de Burgos. Partido Judicial de Salas de los Infantes,

Burgos, 78-79. Sacristán J. D., Ruiz Vélez I., 1985, “La Edad del

Hierro, en A. Montenegro, Historia de Burgos I. Edad Antigua, Burgos,

191. Sacristán, J. D., 2007, La Edad del Hierro en la provincia de

Burgos, Burgos, 70. Ficha 09-289-0001-03 del Inventario

Arqueológico Provincial, Servicio Territorial de la JCyL en Burgos.

Álvaro Rueda, 2012, 326.

Folleto: Castros y pelendones. Editado por PROYNERSO.

|