|

ALTA EDAD MEDIA. SAN MILLÁN DE

REVENGA

Del libro "Canicosa de la Sierra,

una villa milenaria" de Ernesto Cuesta

Capítulo II

Fue poblado, monasterio

dedicado a san Millán.

Hoy le decimos Revenga,

Canicosa, Regumiel y Quintanar.

Torre defensiva tuvo:

el castillo de Bustar.

Vigía del alto Duero,

la sierra en alerta está.

1. Antecedentes históricos de

Revenga

Revenga fue uno de los núcleos que presentó datos importantes para el

estudio de nuestro entorno, no tanto en las fuentes escritas, sino, y

tan importante, en las arqueológicas.

Dentro de la imaginaria línea del tiempo voy a hacer una división para

el estudio de nuestro ámbito; partiré de la época romana; excluyo, por

tanto, para futuros estudiosos, los pueblos indígenas anteriores a la

presencia romana en nuestra tierra, el apasionante mundo de los

pelendones y arévacos. Señalar únicamente los castros que tienen una

clara fase celtibérica en la provincia de Burgos en este sector de la

sierra: Peñalara (Lara de los Infantes), El Castro I (Castrovido) y La

Cabeza (Huerta de Abajo); y otros más próximos en nuestra área: La Muela

I (Castrillo de la Reina), La Hoya de las Culebras (Palacios de la

Sierra) y La Cerca (Revenga), en los cuales no hay materiales claramente

celtibéricos, pero Julio Escalona Monje1 sostiene que

La Cerca responde al tipo de castro de la segunda edad del Hierro y

afirma: “El caso del castro de la Cerca es interesante por su posición

marginal, muy alejado, incluso, de sus vecinos inmediatos”.

Otro autor, Ernesto Pastor Díaz de Garayo2, dice en la

relación de yacimientos de época romana con presencia arqueológica, que

es en el surgimiento de cinco nuevos núcleos en el siglo IV, Araúzo de

Miel y Barbadillo de Mercado como unidades principales y Mambrillas de

Lara, Quintanillas de las Viñas (Las Coronillas), Palacios de la Sierra

(Los Paredones), como núcleos menos importantes, cuando se confirma la

presencia de pobladores en época romana en la Sierra. No confirma

arqueológicamente algún otro asentamiento romano en esta parte de la

sierra hasta llegar a la localidad soriana de Vinuesa.

Todos los indicios apuntan, ya en la Edad Media, concretamente en el

siglo X, a que se trataba de un espacio periférico en términos de

dominio efectivo al poder del Alfoz de Lara, y que se mostró contrario a

su integración, debido a una teórica o efectiva autonomía gracias a su

aislamiento montañoso.

|

|

|

Probables

restos de la muralla del primitivo castro de Revenga. Autor:

José Cuesta “Chepe” |

2. Fuentes arqueológicas

El área geográfica, que delimita de forma precisa la mayor concentración

de sepulturas excavadas en roca de toda la región, es la franja

territorial que está situada entre Salas de los Infantes y la localidad

Soriana de Duruelo; en apenas cuarenta kilómetros es donde se concentran

dichas construcciones. El curso del río Arlanza es el elemento que mejor

define el valle que, en dirección noroeste-sureste, pone en comunicación

la cuenca alta de este río con la del nacimiento del Duero. De tal modo

que el territorio a analizar corresponde básicamente con la cuenca alta

del Arlanza y sus afluentes. Las aldeas del Arlanza están emplazadas por

encima de los 1.000 metros de altitud, sin superar los 1.200 m. que

parece marcar el asentamiento estable en este territorio.

Fue el profesor Alberto del Castillo el que primero inició las

actuaciones arqueológicas en el Alto Arlanza, primero en las necrópolis

de Duruelo (1966-67) y sucesivamente en las de Revenga (1967-70),

Cuyacabras y Cueva Andrés (Quintanar de la Sierra, 1968-1970) y Palacios

de la Sierra (1968-1975). La cronología de las tumbas en roca es el tema

más controvertido, entre otras cosas, por la ausencia de restos humanos

y otros materiales en los centenares de tumbas que el citado profesor

estudió y que habían sido saqueadas desde antiguo. Solo encontró algún

resto de cerámica y alguna teja. No obstante, en estudios recientes,

José I. Padilla Lapuente y Karen Álvaro3 han revisado

la propuesta de la cronología que avanzó el profesor del Castillo. Éste

la situaba en los siglos IX y X y ellos dicen que la supuesta ruptura

que algunos creían ver en el siglo VIII (invasión árabe) ha perdido peso

frente al convencimiento general de que sí existió una continuidad de

las antiguas formas de enterramiento con tumbas escavadas en roca, de

forma que se acepta con cierta unanimidad que las tumbas en roca habrían

alcanzado su apogeo entre los siglos VIII y X sin descartar que en el

enclave de Prados de Bañuelos (Palacios de la Sierra) hubiera habido un

poblado más antiguo y que este enterramiento correspondiese plenamente a

época visigoda, por la similitud que ofrece con las tumbas aisladas y

aldeas del Sistema Central que se datan con seguridad en el siglo VII.

Con las naturales reservas, ya que no hay estudios definitivos sobre el

poblamiento altomedieval del alto Arlanza, se establecen tres

categorías:

|

|

|

Tumbas de

Bañuelos (Palacios de la Sierra). Autor: José Cuesta Chepe.

|

a) Grandes necrópolis:

Cuentan con un número de sepulturas

superior al centenar, dispuestas en torno a un centro de culto o iglesia

que ocupan una posición dominante sobre las tumbas y que tienen una

orientación que no deja lugar a dudas sobre su papel organizador en la

estructura comunitaria. Este grupo representaría un poblamiento estable

de cierta entidad, una aldea. Los yacimientos de Cuyacabras, Revenga,

Regumiel y Duruelo son núcleos que pertenecen a esta categoría. En esta

relación podríamos encuadrar a otros asentamientos coetáneos como

Quintanar, Vilviestre, Palacios aunque no dispongamos de pruebas tan

claras. En el caso de Canicosa me remito al capítulo siguiente. Una red

aldeana que consiguió asentarse en el tiempo, con alguna excepción, como

Revenga y Cuyacabras, la probable villa medieval de Villaomer o villa

Godomar, que acabaron por despoblarse.

b) Pequeñas necrópolis:

Cuentan con un número algo mayor de

diez tumbas y generalmente tienen también un centro de culto; estos

núcleos parecen representar concentraciones de grupos poco más que

unifamiliares, previos a la formación de las aldeas: En este grupo

podríamos englobar conjuntos como el despoblado de Saelices o El Villar

en Castrillo de la Reina y el despoblado de la Nava en el término

municipal de Palacios de la Sierra.

c) Núcleos especiales:

En este apartado encuadramos a otras

manifestaciones que son algo singulares. Un grupo que reúne un número

inferior a diez enterramientos, que pueden estar en relación o no con

elementos religiosos. Estaríamos pues, ante conjuntos eremíticos de

mayor o menor importancia, el complejo de la Cerca en Revenga o

asentamientos casi mínimos de carácter unifamiliar: La Covacha de las

Monjas en Castrillo de la Reina, los despoblados de Hornillos y Prados

de Bañuelos en Palacios, San Martín y el eremitorio de Cueva Andrés en

Quintanar. En resumen el poblamiento altomedieval se establece en torno

a una red de aldeas entre las que se intercalan otras formas menores.

Pequeñas aldeas, estables, que están a escasa distancia unas de otras y

que forman una red de relativa densidad de población en las que la

iglesia y la necrópolis las parecen dotar de coherencia social y

estabilidad. Que todo el sector parece relacionado con La Rioja4 que

algunos autores remontan a épocas protohistóricas con las rutas de la

trashumancia de corta distancia a lo largo de los ríos de la cadena

montañosa, que facilitó el proceso de asentamiento de la población.

Dentro de este contexto destaca el eremitorio de san Millán de Revenga

(La Cerca). Este viejo castro no conoció la romanización, pero debió de

seguir ejerciendo un dominio en época medieval en el entorno junto con

su poblado.

3. El eremitorio de la Cerca. Vida

de San Millán (473-574)

¿Por qué la vida de este santo? Entre otros motivos porque el eremitorio

de la Cerca era probablemente el de San Millán de Revenga en palabras

del profesor Escalona Monje. En principio, un centro de culto más, de

los innumerables lugares que a lo largo de la geografía castellana,

sobre todo burgalesa, estaban dedicados al gran taumaturgo riojano, como

iglesias, oratorios y monasterios; santo que deberíamos conocer en el

contexto del monacato y que nos va a arrojar algo de luz sobre Revenga y

la Cerca.

|

|

|

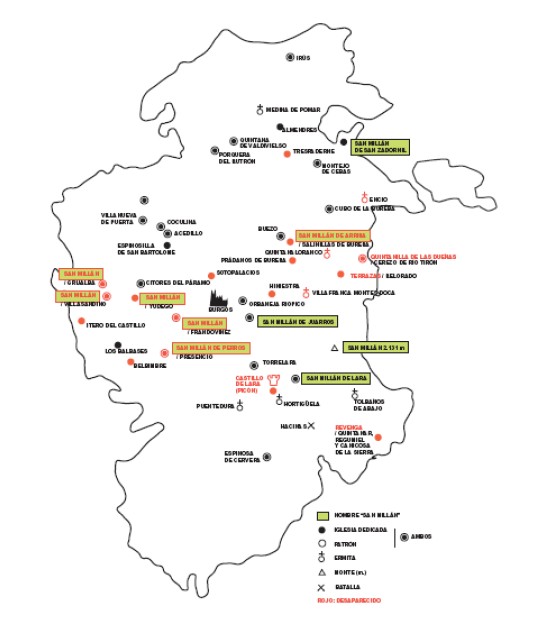

Testimonios de

la devoción a San Millán en la provincia de Burgos. Autor:

Manuel Chinchetru Pérez. |

La Vita Sancti Aemiliani, la biografía de san Millán, la escribe el

obispo de Zaragoza, san Braulio; se había asegurado que su canonización

oficial la hizo Sancho III el Mayor de Navarra con el levantamiento de

las reliquias en 1030; pero no se tuvo en cuenta que ya estaba presente

en la liturgia visigótica, en cuyo santoral o calendario entró el santo

mucho antes de la mano del obispo. Propone a san Millán como ejemplo de

vida y como intercesor. Eso era la canonización cuando había menos

formalidades jurídicas que reservaran esta acción al Papa. La piedad

popular, la recomendación de la jerarquía y la entrada en la liturgia,

eran, entonces, las señas de santificación. Añadamos otra consideración:

si repasamos el calendario de la liturgia visigótica tal como nos lo ha

trasmitido el códice de los concilios de Albelda y de San Millán, nos

dice el autor de una biografía moderna del santo, Juan. B Olarte5,

encontraremos, además de efemérides dedicadas a la iglesia universal,

otras propias de la Iglesia de España. Por lo tanto el primer santo que

ha entrado en este calendario gótico o hispano es, sin duda, san Millán.

Pero, ¿quién es san Millán? Diré brevemente que un eremita, un monje y

también un sacerdote. La vida de un monje estaba basada en lo que se

llamó “fuga mundi”, pero también desempeñó labores en la iglesia,

ejerciendo temporalmente de cura.

En el año 633 se reúne el cuarto concilio de Toledo, que es el primero

al que asiste el arzobispo Braulio y el último de san Isidoro de

Sevilla. Para entonces España ya es oficialmente católica, y ahora de lo

que se trata es de plasmar la liturgia. La mayoría de los cánones de

este concilio apuntan en este sentido. El enfoque va a ser, pues,

litúrgico y hagiográfico, lo que convierte al libro de Braulio en un

documento de canonización de San Millán, que estaría destinado para que

sea leído en la misa y demás actos litúrgicos, en lugar de lo que hoy

llamamos homilía; entonces era normal dar a los sacerdotes por escrito

lo que debían predicar. Es el concilio que se ocupa primordialmente de

la renovación y unificación litúrgicas y dentro de este programa estaba

la aceptación de los himnos no eucarísticos en el rezo, temas que están

presentes constantemente en la Vita Aemiliani (Vida de san Millán); por

lo tanto, es aproximadamente a mediados del siglo VII cuando se constata

la iniciativa de introducción de un nuevo santo en el calendario

litúrgico; la fama y santidad de Millán crecen. Hay evidencias de un

culto anterior a la redacción del arzobispo Braulio por el hecho de que

habían enterrado las reliquias del santo dentro de la iglesia, cosa que

los cánones reservaban exclusivamente a los mártires. Pero, ¿cuándo

llegó la santidad de Millán al rincón de Revenga, además de a una gran

parte de la geografía castellana? Evidentemente según lo relatado, debió

ser a partir de su canonización, finales del siglo VII y siglo VIII.

El santo trasciende las fronteras de su santuario, de su valle

(monasterios de Suso y Yuso) y al consagrarle una basílica era como

tener la certeza de que estaba compartiendo la dimensión religiosa,

política y cultural de ese pueblo. Es lo que ocurre en los santuarios de

los patronos: san Millán o Santiago. Así hay que entender la guerra

divinal, asociación sorprendente, pero en la época que tratamos era una

realidad, y como es guerra y es divina con toda la naturalidad del mundo

intervienen soldados y santos.

Es el romancero popular, el que en los prolegómenos de la batalla de

Simancas, año de 939, en que la España cristiana se libera del

humillante tributo de las cien doncellas, nos relata como el rey leonés

se encomienda a la protección de Santiago, a la par que a san Millán.

|

Y el conde Fernán

González,

también el rey don García

respondieron: otro santo

muy devoto a maravilla

hay que yace en nuestra tierra,

que san Millán se decía.

Al cual damos nuestro estado

porque él nos ampararía…

Y en eso visiblemente

dos caballeros venían

en unos caballos blancos,

hermosos en demasía,

e junto con los cristianos

a los moros perseguía…

(Romancero popular anónimo) |

En este contexto apareció el eremitorio de San Millán en La Cerca,

construido sobre un promontorio de rocas areniscas desde donde se puede

tener una visión casi completa del valle del Arlanza. En su lado

sureste, esta plataforma rocosa, está cortada por un desnivel superior a

cinco metros. Es en este recodo del precipicio y al amparo de los

vientos del norte donde el visitante puede contemplar uno de los más

interesantes monasterios rupestres alto medieval que existen en España,

aunque es una lástima el abandono general que está sufriendo y que

pudiera acarrear un deterioro casi irreversible. Un lugar de leyenda

como la que se relata en un libro sobre la historia de Soria6

en la que se cuenta que en la sede de Osma se puso por obispo a don

Silo, monje que vivía retirado en los montes de Arlanza (911).

|

|

|

Restos del

sepulcro en el interior de la iglesia rupestre. La Cerca.

Autor Chepe. |

|

|

|

Cruz mozárabe

en el mismo recinto de Revenga. |

Por ser suficientemente conocido y

estar profusamente descrito seré breve; pues la visita in situ es la

mejor manera de conocerlo. Recibe el nombre actual porque estuvo rodeado

de un robusto cercado de piedra de más de un metro de espesor y que al

día de hoy se ha sustituido por una cerca de alambre. Su ubicación

exacta está a un kilómetro escaso al nordeste de la ermita y necrópolis

alto medieval de Revenga.

Partiendo del vértice sur aparece en primer lugar, a la derecha de una

covacha, una hornacina antropomorfa. Parece ser que representa un

trapecio en cuyo lado superior se ha añadido un alojamiento cuadrangular

de 0,15 m. de lado, posiblemente el acomodo de una imagen. En el hábitat

principal, al lado norte, aparece una cueva, con una acanaladura incisa

que coincide con varias hornacinas; a la izquierda de la cueva mayor

existía hasta hace pocos años la llamada ”iglesia de los moros”

7, que tenía una bóveda labrada en la misma piedra y una

longitud de 10 metros. Fue totalmente destruida por los canteros. A la

derecha podemos ver excavado en un saliente rocoso, un nuevo sepulcro

antropomorfo, el único que aparece en el interior de las cuevas. Este

hecho singular llama mucho la atención, pues expresamente estaba

prohibido por leyes antiquísimas el enterramiento dentro de cualquier

recinto habitado, tampoco en monasterios ni en iglesias. También el

cuerpo de san Millán de la Cogolla se entierra dentro del oratorio, y es

por otra parte, el único sepulcro colocado dentro de la iglesia de Suso

en el monasterio de San Millán. Sobre el sepulcro podemos contemplar una

obra arquitectónica-decorativa tan singular que no tiene parangón alguno

con eremitorios, iglesias rupestres o monasterios conocidos; se trata de

una bóveda circular labrada en la roca, de 1,25 metros de diámetro y

cuya superficie interior está decorada por una serie de figuras

geométricas tipo cazoletas de gran tamaño, la mayor de ellas de un

metro, y al lado de la cual hay otras cuatro más. Junto a la bóveda hay

un arco de herradura que se encuentra a la derecha, labrado, al igual

que las otras figuras en el interior de la bóveda, con una profundidad

de incisión bastante amplia. Entre la bóveda descrita y el sepulcro

antes mencionado se puede contemplar una gran cruz en relieve tallada en

la roca, de brazos casi iguales y ensanchados un poco en sus extremos.

Muy cerca localizamos tres tumbas de niños, por lo que durante algún

tiempo pudo ser un monasterio familiar. De influencia artística mozárabe

claramente, como se deduce de los arcos o de las cruces patadas. En la

meseta superior del conjunto destaca una gran oquedad, en forma de

piscina, tallada en la roca que sirvió para recogida de agua de lluvia.

4. La necrópolis de Revenga y el ritual funerario.

Al iniciar el estudio de esta necrópolis, ciudad de los muertos, voy a

seguir las pautas que nos dio el profesor del Castillo, según el cual

los excavadores clandestinos destruyeron ya lo que quedaba de los muros

N y E de la iglesia. Esta consta de planta rectangular con ábside

rupestre (2,42x 2,16) con un encaje para el altar en el centro del lado

este. La nave mide 7,65x 5,52. El muro es de 0,60-0,70 m. A partir del

ábside hay un encaje para una mampara adornada con imágenes que estaría

colocada delante del altar y se cerraba para ocultar al sacerdote

durante la consagración. En el extremo oeste hay un rebaje circular que

el profesor identificó como lugar para la celebración del bautismo y que

posteriormente se identifica con ritos de preparación de cadáveres en

los ritos funerarios antes de la inhumación o enterramiento. En los

lados S y W hay una hilera de agujeros para colocar los postes de lo que

fue el atrio. El interior de la iglesia estaba lleno de tierra, piedras,

sillares en desorden y fragmentos de tejas decoradas de meandros.

|

|

|

Tumbas de la

necrópolis altomedieval de Revenga Autor Chepe

|

La necrópolis propiamente dicha consta de al menos 133 sepulturas,

aunque era más extensa y sufrió el expolio, como cantera, en el

suroeste. Las tumbas se inician en el promontorio de la iglesia y luego

se van extendiendo por los alrededores. Dichas sepulturas corresponden a

varias categorías: las que tienen forma de tipo bañera y las que tienen

forma antropomorfa, bien con cabecera en forma de herradura, bien en

forma redondeada.

Destacar como hay una preferencia por colocar las sepulturas lo más

próximo al santuario de la iglesia. La extensión del recinto de la

necrópolis se ha realizado a partir de la iglesia en bandas concéntricas

que se van alejando del santuario, lo que, en general, proximidad o

lejanía de los enterramientos, nos indicaría su mayor o menor

antigüedad. Otra costumbre, que aquí podemos constatar, consiste en

agrupar los enterramientos infantiles alrededor de la iglesia. Dicha

tendencia obligó a recuperar los espacios libres entre las sepulturas

más antiguas cercanas a la iglesia. Por otra parte, para el estudio de

las agrupaciones de tumbas, se puede afirmar, de modo general, la

coexistencia temporal de las sepulturas antropomorfas y del tipo bañera,

aunque el núcleo primitivo de la necrópolis estaría compuesto por las

sepulturas de este tipo.

La tradición cristiana había impuesto desde antiguo que se llevase a

cabo en lugares próximos a las iglesias el ritual funerario8

para los que morían en su seno. La vida era el cambio hacia un mundo

misterioso. La revelación cristiana era explícita respecto al paraíso y

al infierno, pero no definía muy claramente el tiempo intermedio que va

desde la muerte individual y la anunciada resurrección colectiva.

Algunos autores interpretaron en las enseñanzas de la doctrina de la fe

que el destino del alma individual era un tránsito en el que aquella

habría de sufrir peligros y tribulaciones en su camino hacia el paraíso,

se pensaba que había una disociación entre el alma y el cuerpo, aunque

sólo aparente, pues mientras aquella viajaba al más allá, el cuerpo

mantenía algún tipo de vinculación con ella, a pesar de la degradación

de los restos mortales, en espera de que volviese para la resurrección

colectiva del día del juicio final. Por tanto, la creencia era que los

muertos hubieran de adoptar una actitud de descanso en espera del

juicio. Esta doctrina ya venía de la tradición bíblica y se culmina con

las enseñanzas del Apocalipsis de san Juan. En nuestro ámbito estas

enseñanzas se plasmaron en el IV Concilio de Toledo (año 633), con la

aceptación del libro del Apocalipsis, y en la obligación de hacerlo

público en los oficios en el tiempo litúrgico que va de Pascua a

Pentecostés. Esta medida que probablemente se dictó para hacer frente a

las doctrinas del arrianismo hispano, ayudó a la difusión de los textos

del Apocalipsis y a su realización entre los fieles. En este contexto se

inscriben los Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, obra de

finales del s. VIII que tuvo una notable repercusión tanto en su tiempo

como en siglos posteriores; trataba de temas referentes al enigmático

texto del Apocalipsis y se utilizó como preparación para que los

sacerdotes elaborasen sus predicaciones. Beato compartió la creencia

común en que el fin del mundo estaba ya muy cercano, pues anuncia el

final de la sexta edad en el año 838 de la era hispana, es decir, en el

año 800 después de Cristo. El Beato de Liébana dedicó sus comentarios

del Apocalipsis al obispo de Osma, Eterio, quién fue al menos

temporalmente su compañero en el monacato. En aquel contexto se

plasmaron las prácticas funerarias y la forma de inhumación tan

característica. La limpieza y el aseo del difunto se mantuvieron; los

ritos funerarios eclesiásticos continuaron en parte las manifestaciones

de antiguas prácticas funerarias anteriores a la cristianización. El

cadáver, envuelto en una mortaja, se fajaba de pies a cabeza, quedando

así preparado para los oficios y su enterramiento. La sepultura excavada

en la roca constituía la morada permanente donde el cuerpo descansaba en

espera de la resurrección. De este modo la roca garantizaba la

perduración de los restos mortales. También la disposición del

enterramiento tenía su significación: las tumbas se orientan con la

cabecera en dirección a poniente; el difunto, enterrado en una posición

de cúbito supino, reposaba en dirección al este en espera de la

resurrección, ya que la llamada se realizará por levante al son de la

trompeta que anunciará el día del juicio final.

|

|

|

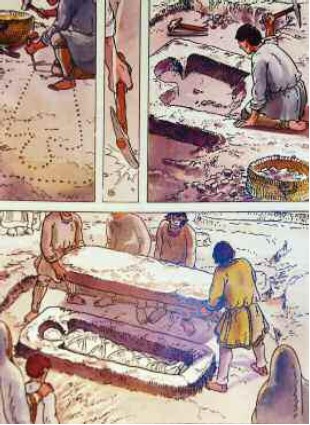

Ilustración

moderna del modo de hacer las tumbas.

Autor

Francesc Riart, ilustración en Yacimiento arqueológico de

Cuyacabras. |

En otro apartado, los trabajos realizados señalan, no con excesiva

contundencia, la presencia de un poblado próximo, por el norte de la

necrópolis en palabras del profesor del Castillo, “diseminados por

esta llanada se ven conjuntos de piedras o cantos, algunos trabajados,

que parecen corresponder a viviendas…distanciados unos de otros…se

trataría de casa o chozas sueltas, aisladas, sin formar agrupación

urbana de ningún género. Sería en régimen de caserío. Hasta ahora solo

hemos hecho una prospección. Su resultado ha sido poco esperanzador, ya

que hallándose las piedras encima de la roca y sin ligazón alguna –

debía ser de barro- las paredes se han derrumbado sin dejar huella de la

planta. Deberían ser chozas más que casa propiamente dichas”

9.

5. Revenga en los escritos históricos.

Es preciso situar el contexto político de la época entre los reinos

musulmán y cristiano para comprender mejor el documento que sobre

Revenga tenemos. El caudillo árabe Almanzor realizó su última campaña en

el verano de 1002. La razzia estuvo dirigida contra el territorio de la

Rioja, avanzando hasta Canales y saqueando el monasterio de San Millán

de la Cogolla10. Se relaciona,

así mismo, esta última aceifa de Almanzor con la destrucción del

monasterio de Revenga. Según las fuentes musulmanas Dikr bilad

al-Andalus que estudia Gonzalo Martínez Díez11,

Almanzor partió de Córdoba, estando ya enfermo, el 21 de mayo de 1002.

Esta fue la última y quincuagésima sexta razzia, y en la que murió.

Con palabras menos piadosas, pero también de alivio, lo despide el autor

anónimo del Chronicon Burgense :“Era MXL, mortus est Almanzor, et

sepultus est in inferno” 12.

Almanzor regresó al mismo escenario de los montes de Cervera, donde el

año 1000, había estado a punto de sucumbir, con ánimo de revancha y al

mismo tiempo para mostrar su poderío e infligir un duro castigo a García

Sánchez II de Pamplona y al conde castellano Sancho García, el nieto de

Fernán González, los cuales tras cinco años de acuerdos de paz, le

habían declarado la guerra.

El avance por tierras cristianas puede explicar la destrucción de

Revenga, pues se hacían continuas algaradas en cortas jornadas para dar

tiempo a la hueste al saqueo, al botín y a la destrucción de las

cosechas. La fuente nos indica que Almanzor murió en la frontera y fue

enterrado en Medinaceli. Han sido las fuentes musulmanas las que nos han

proporcionado los datos de la última campaña del caudillo musulmán; en

los anales y crónicas cristianas apenas hay información. De los anales,

únicamente dos menciones a Almanzor: en uno, anales compostelanos, para

limitarse a consignar su muerte en 1002, y el otro para añadir la

noticia de que fue sepultado en los infiernos, a lo que ya había aludido

anteriormente. Fue en esta campaña donde surgió el mito, fruto de una

última algarada de las tropas cristianas, que sin ser una batalla

trascendente, sí, que por ser la última, antes de la muerte del caudillo

musulmán, surgió el dicho de la batalla de Calatañazor "donde

Almanzor perdió el tambor".

En este contexto aparece un documento trascendente, al que aludíamos

antes, del año 1008, por el que el conde Sancho García13,

nieto de Fernán González, donó a un abad, llamado Martín, y a sus

compañeros, en el texto dice compañeros y hermanos, el monasterio

arruinado de San Millán de Revenga, con el castillo de Bustar. La

referencia a Revenga es clara:

“Ego, igitur comite Sancii, tocius castelle regente, (…) concedo e

confirmo a tibi abbate domno Martino presbítero et sociis tuis frartibus

unum monasterium desertum in villa nominata Revenga, reliquis ferente

Sancti Emiliani vocato, cum terris, vineis, defensis et terminis, cum

omni pertinentio ac libero, cum castello Bustare…”

14

La donación incluye varias iglesias en

la Tierra de Pinares, especialmente en el sector de Hontoria del Pinar:

concretamente la iglesia de San Andrés, junto a Ríolobos, la de Santa

Eulalia de Tormiellos y la de Santa María de Hontoria. No olvidemos que

cada monasterio tenía asociado un terreno delimitado que en este caso no

parece pequeño.

El documento nos habla del abad Martín, ¿qué significa esta figura en el

contexto político, social y económico como protagonista en esta zona

entre el Arlanza y el Duero? Es a partir de mediados del siglo X, cuando

la documentación califica personas; uno de los calificativos que le

acompaña es el de domno, igual que dominus (señor). Cabe primeramente

decir que es uno de los nombres, según Ernesto Pastor Díaz de Garayo,

que más abunda en la documentación, casi exclusiva en los territorios

del sur de la Castilla condal, y que designaba a los funcionarios que se

encontraban al frente de un distrito o de una pequeña población pero

también acompaña a los distintos cargos eclesiásticos –obispos, abades,

clérigos— y en ambos casos tiene el mismo significado. Referente a la

otra palabra con que se designa al abad Martín, presbítero, nos dice que

su actividad fundamental, sin desdeñar las actividades agrícolas, era el

control y gestión de amplias zonas con una mira casi exclusivamente

ganadera. Realidad que se encuentra en concordancia con la imagen por

los registros documentales de los monasterios, como importantes

propietarios de cabezas de ganado.

Años más tarde, los Lara, quizás el linaje más influyente de Castilla,

tenían entre sus posesiones la villa de Revenga ya a finales del siglo

XI (1095); y además de Revenga, poseían “ecclesia deserta vocata

Sancti Emiliani (Millán) de Viliella” 15.

Actualmente estas tumbas antropomorfas que están entre Duruelo y

Covaleda en las márgenes del Duero se conocen con el nombre de Pozo de

san Millán. Otra vez el nombre de Millán en estas tierras, monasterio

que fue cedido en 1095 por Gonzalo Núñez de Lara al monasterio de San

Millán de la Cogolla.

|

|

|

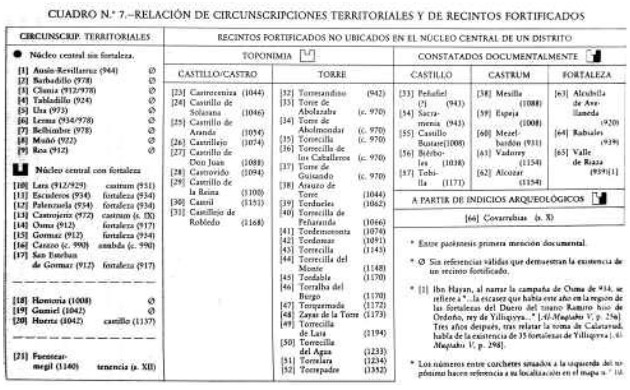

Castillos y

fortalezas en los ríos Esgueva, Arlanza y Duero en el siglo

X.

Autor Ernesto

Pastor Díaz de Garayo, en Castilla en el tránsito de la

Antigüedad al Feudalismo. |

|

|

|

Relación de

estas fortalezas y castillos con y sin circunscripciones

territoriales. Ernesto Pastor.

|

La siguiente cita documental de Revenga es con motivo de la permuta de

varias heredades entre el rey Alfonso VIII y el abad de San Pedro de

Arlanza en 1213; Revenga estaba poblada aún. Unos años más tarde, en la

siguiente cita documental, la bula pancarta de Honorio III, en 1217,

confirmándole sus posesiones ya no consta Revenga, y sí las demás

villas. ¿Estaría ya despoblada?

En este sentido debe tenerse en cuenta la vulnerabilidad de esta zona

cuando las plazas de Osma, San Esteban de Gormaz y Clunia fueron tomadas

por los árabes en las campañas contra la cuenca alta del Duero o las

razias de Almanzor devastando Castilla, que obligaron a retrotraer la

defensa fronteriza de los cristianos a la fortaleza de Carazo. De este

modo, sí entendemos la destrucción del monasterio de San Millán de

Revenga, pues éste estaba próximo al castillo de Bustar, según Escalona

Monje, fortaleza activa en el siglo X.

Pero la función que desempeñaba el monasterio se sustenta16

en las propias condiciones geográficas de la tierra de Pinares, que

sugieren una vocación ganadera, cuyos recursos más importantes derivaban

del pastoreo, del aprovechamiento de los bosques y de la cría de ganado.

En este contexto es donde desarrolló su función el monasterio de San

Millán, ubicado en la villa de Revenga. Sugiere que pudo ser un centro

de aprovisionamiento ganadero (caballos), donde los rebaños estaban

protegidos en las campañas estivales, pero relativamente próximo a

centros como las fortalezas de Clunia, Osma o San Esteban de Gormaz,

fortalezas defensivas y que eran la base de las expediciones o algaradas

cristianas.

6. Revenga hoy

Las tres villas son copropietarias. Vecinos de Canicosa tuvieron

derechos de hierba y pastos, no de propiedad, en el término llamado los

prados de San Millán en Revenga, según el Catastro de la Ensenada y

otros documentos previos hasta la primera parte del siglo XX. Los tres

concejos acordaran celebrar la fiesta del comunero bajo la advocación de

Nuestra Señora de Revenga en el siglo XVIII; no con mucho arraigo según

normas del archivo de Canicosa en un principio. La ermita es una

edificación de este siglo, con una nueva reestructuración en el primer

cuarto del s. XX. Junto a la ermita se levanta la casa concejo y la

correspondiente hospedería, utilizada por la junta de santeros, que en

representación de los tres municipios administraban sus bienes.

Actualmente es el último sábado del mes de mayo cuando tiene lugar La

romería de Revenga, una de las más populares de la comarca de Pinares.

Cada año organiza la fiesta uno de los propietarios del comunero; desde

siglos viene repitiéndose la ceremonia, con interés simbólico evidente,

tras los pleitos que veremos entre los tres concejos, que denota la

lucha encarnizada que hubo en este solar del comunero, del encuentro de

las autoridades acompañadas por el saludo de cruces y pendones. Siempre

me sorprendió tanta reverencia a campo abierto. Hoy parece que hay

nuevas iniciativas entre los tres concejos para Revenga. Redactando

estas líneas, me confirma Ramiro Ibáñez, actual alcalde de Canicosa, que

Revenga ha sido declarado Bien de Interés Cultural, una buena noticia

para todos los serranos, un primer paso para salvaguardar Revenga del

olvido y el abandono.

Ernesto Cuesta Cuesta

1 ESCALONA MONJE, Julio. Transformaciones

Sociales y Organización del espacio en el Alfoz de Lara. C.S.I.C.

Madrid, pág.172.

2 PASTOR DÍAZ DE GARAYO, Ernesto. Castilla en el tránsito de la

antigüedad al feudalismo. oblamiento, poder político y estructura

social, del Arlanza al Duero (Siglos VII - XI). Junta de Castilla y

León. Valladolid, 1996, pág. 35.

3 PADILLA LAPUENTE, José. I Y ÁLVARO RUEDA, Karen. “Necrópolis rupestres

y el poblamiento altomedieval en el alto Arlanza”. En la España

medieval, 2010, vol. 33, págs. 259-294.

4 Padilla Lapuente, José Ignacio. Ob. cit.

5 OLARTE, Juan. B. La

Vida de san Millán o España en ciernes EDILESA. Camino Cuesta Luzar,

s/n. León. 1998.

6 RABAL DÍEZ, Nicolás.

Soria. Sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Barcelona,

1889.

7 GIL ABAD, Pedro. Un

pueblo burgalés de la comarca de Pinares, pág. 98.

8 PADILLA LAPUENTE, José

Ignacio. Yacimiento arqueológico de Cuyacabras. Publicaciones de la

Universidad de Barcelona, 2003, pág. 21.

9 CASTILLO YURRITA,

Alberto del: Excavaciones altomedievales en las provincias de Soria,

Logroño y Burgos. Madrid, 1972.

10 LEVI-PROVENZAL E.

España musulmana, tomo IV, pág. 427.

11 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. EL condado de Castilla (711- 1038). Junta de

Castilla y León. Valladolid, 2005, pág. 577.

12 Esto es: “El año 1002 murió Almanzor y fue sepultado en los

infiernos”.

13 CARTULARIO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, BG, AÑO 1008 FOL. 171v;

14 Traducido: “Yo, así

pues, el conde Sancho, gobernando toda Castilla… te concedo a ti abad,

señor y presbítero y a tus hermanos socios, el monasterio desierto en la

villa de Revenga, llamado san Millán, con tierras, viñas, torre

(defensa), términos y pertenencias, con el castillo de Bustar…”

15 LEDESMA RUBIO, Mª. L, Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-

1200). Valencia, 1989, docs. 190 y 254.

16 DÍEZ HERRERA, Carmen.

“Sociedad de frontera y monasterios familiares en la meseta del Duero en

el siglo X”, en GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel, y TEJA, Ramón (coord.).

Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media. Fundación Santa

María la Real, Centro de Estudios del Románico. Santander, 2006, págs.

(33-58) 48-50.

|